De Raphaël à Laureti

La restauration de la Salle de Constantin

Musées du Vatican

Presque dix ans après le début des travaux, les Musées du Vatican présentent la conclusion d’une restauration longue et savante du cycle pictural de la Salle de Constantin, la plus grande des Chambres de Raphaël.

L’intervention de conservation a commencé en mars 2015 sur le mur est, celui qui présente la scène de la Vision de la Croix. Il a pris fin en décembre 2024 avec la restauration de la grande tapisserie peinte qui surplombe toute la décoration au centre de la voûte.

Tout ce chantier a été coordonné par le Département de l’Art des XVe-XVIe siècles et il a été mené à bien par le Laboratoire de restauration des peintures et des matériaux en bois en collaboration avec le Cabinet de Recherches scientifiques, et grâce au soutien généreux des Patrons of the Arts in the Vatican Museums, Chapitre de New York.

Le nettoyage des peintures, qui a permis de retrouver les valeurs formelles et esthétiques de toute la décoration des murs et de la voûte, a mis en lumière de nombreux éléments de réflexion historique, critique et technique sur les modalités d’exécution. Complexes et savants, ces éléments, constituent une sorte de ligne de démarcation dans les études sur Raphaël, son atelier et les grands chantiers artistiques du XVIe siècle.

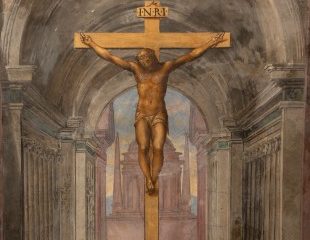

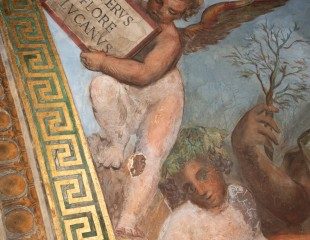

Dans les documents, la Salle de Constantin était appelée Aula pontificum superior pour la distinguer de l’Aula pontificum inferior, située à l’étage inférieur, dans l’Appartement Borgia. Destinée aux cérémonies officielles telles que le concistoire ou des banquets nuptiaux solennels, elle a été appelée ainsi en l’honneur de l’empereur romain qui a octroyé la liberté de culte aux chrétiens. Sa décoration se déroule en plusieurs phases : c’est sous les pontificats des papes Médicis, Léon X (1513-1521) et Clément VII (1523-1534), qu’ont été réalisées les peintures à l’huile sur mur de Raphaël, la Comitas (Amitié) et la Iustitia (Justice), ainsi que les fresques monumentales peintes par son atelier, sous la direction de Giulio Romano et de Giovan Francesco Penni, qui représentent la Vision de la Croix (ou Adlocutio), la Bataille du Pont Milvius, le Baptême de Constantin et la Donation de Rome ; sous le pontificat du pape Paul III Farnèse (1534-1549), on assiste à quelques interventions de Sebastiano del Piombo ; et enfin, sous les pontificats des papes Grégoire XIII Boncompagni (1572-1585) et Sixte V Peretti (1585-1590), c’est Tommaso Laureti, élève de Sebastiano del Piombo, qui a décoré la voûte en peignant l’important Triomphe du christianisme sur le paganisme. Aujourd’hui, depuis que ce chantier a pris fin, les deux extraordinaires figures à l’huile de maître de Urbino, la monumentalité des scènes pariétales, le jeu savant d’illusion visuelle conçu par Laureti sur la fresque de la voûte – dont la fausse tapisserie au centre constitue un chef-d’œuvre de perspective en trompe-l’œil – permettent, dans leur ensemble et malgré les différences stylistiques, d’apprécier l’incomparable variété décorative et iconographique de la salle.

Au terme de cette intervention de restauration du cycle pictural de la Salle de Constantin, on peut affirmer sans crainte que les peintures des parois, les deux figures peintes à l’huile par Raphaël et les quatre fresques de ses collaborateurs Giulio Romano et Penni, ainsi que la décoration postérieure de Laureti, constituent encore une fois, par leurs approches différentes à la peinture, un témoignage extraordinaire, un vrai palimpseste de la peinture à Rome du début à la fin du XVIe siècle.