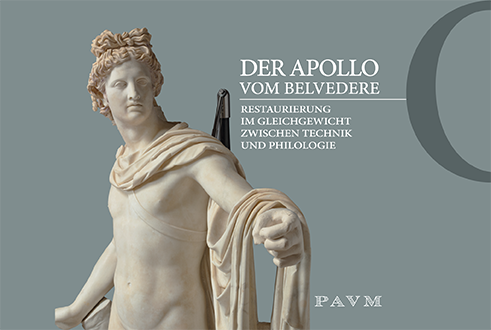

Der Apollo vom Belvedere

Restaurierung im Gleichgewicht zwischen Technik und Philologie

Braccio Nuvo – in Präsenz und im Livestream

Nach fast fünf Jahren ist der Apollo vom Belvedere, eine der berühmtesten und bekanntesten Skulpturen der päpstlichen Sammlungen, wieder für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Die Direktion der Vatikanischen Museen und der Kulturgüter freut sich, heute das Studien- und Restaurierungsprojekt vorstellen zu können, das von der Abteilung Griechische und Römische Altertümer koordiniert und vom Restaurierungswerkstatt für Steinkunst in Zusammenarbeit mit dem Kabinett für wissenschaftliche Forschungen durchgeführt wurde. Der komplexe und heikle Eingriff - der dank der großzügigen Unterstützung der Patrons of the Art in the Vatican Museums möglich wurde - war eine Antwort auf die Herausforderung, das Gleichgewicht des Apollo wiederherzustellen, ohne seine wunderbare Harmonie zu gefährden.

Die 1489 in Rom auf dem Viminal-Hügel entdeckte Statue kam zwischen 1508 und 1509 auf Anordnung von Papst Julius II. in den Vatikan, der den Statuenhof im Belvedere mit einem auf die mythischen Ursprünge des antiken Rom ausgerichteten ikonographischen Programm ausstattete. Zu dieser Zeit muss der Apollo intakt gewesen sein, nur die linke Hand und die Finger der rechten Hand fehlten. Bereits 1511 wurde berichtet, dass ein „Eisen“ in die Statue eingeführt worden war, vielleicht um sie an der Wand einer der Nischen des Innenhofs zu verankern. Die Restaurierungsarbeiten wurden zwischen 1532 und 1533 von Giovannangelo Montorsoli durchgeführt, der, wie Vasari schreibt, „den linken Arm wiederherstellte, der dem Apollo fehlte“. Tatsächlich zeigen zeitgenössische Stiche, dass bei dem Eingriff auch der rechte Unterarm ersetzt und die Spitze des Baumstammes eingefügt worden, auf dem der neue Arm ruhte.

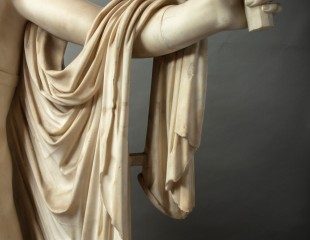

Die zahlreichen Brüche, die heute an der Statue zu sehen sind - Sockel, Baumstamm, Knöchel, Knie, rechter Arm und Teile des Umhangs - sind das Ergebnis des langen Lebens der Skulptur. Ein Kunstwerk, das seit seiner Entdeckung nicht nur unter freiem Himmel ausgestellt war, sondern auch nicht unerheblichen Manipulationen und Handhabungen im Rahmen von Ausstellungen ausgesetzt wurde, wie bei der in Paris (1798-1815) und der jüngeren, aber leider nicht schmerzfreien Ausstellung in den USA (1983).

Nachdem verschiedene Lösungen geprüft worden waren, entschied man sich aufgrund der Fragilität der Statue für eine technologisch fortschrittliche Stütze, wie sie bereits von Antonio Canova entworfen worden war: Das hintere Element aus Kohlefaser, das am Sockel verankert ist, nutzt die vorhandenen Löcher und Aussparungen und ist in der Lage, das Gewicht, das auf den empfindlichsten Frakturen lastet, um etwa 150 kg zu reduzieren. Die Zugkraft der Stange mildert auch das Ungleichgewicht des Schwerpunkts in Richtung des linken Arms, der nach vorne geneigt ist und durch den übergeworfenen Umhang zusätzlich belastet wird.

Die szenisch gut umgesetzte Haltung des schlanken Apollo - in der Originalbronze aus dem Jahr 330 v. Chr. möglicherweise ein Werk des Athener Künstlers Leochares - in Marmor ist dagegen eine eher gewagte Lösung. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass von diesem Meisterwerk der griechischen Bronzeplastik keine weiteren originalgetreuen Nachbildungen überliefert sind, obwohl es in römischer Zeit eine diesbezügliche Tradition gegeben haben muss.

Eine außergewöhnliche Entdeckung in den 1950er Jahren ermöglichte es, in den Ruinen des Kaiserpalastes von Baia nördlich von Neapel Hunderte von Gipsfragmenten zu bergen, die zu einer Werkstatt gehörten, die Abgüsse von originalen griechischen Meisterwerken aus Bronze des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. besaß. Es schien angebracht, die Gelegenheit der aktuellen Restaurierung zu nutzen, um dem Gott der Bogenschützen seine ursprüngliche Hand zurückzugeben, indem man den Abguss von Montorsoli durch den von Baia ersetzte: Die mit der Hand gemachte Geste erschien nun natürlicher, die Hand proportionierter und leichter. Ein weiterer Schritt ist getan, und die wissenschaftliche Gemeinschaft wird in der Lage sein, den Wert eines philologischen Experiments zu beurteilen, das in jedem Fall vollständig reversibel ist.