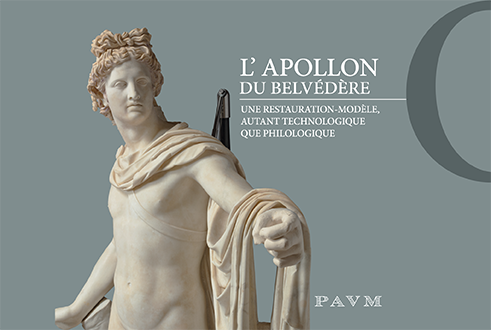

L’Apollon du Belvédère

Une restauration-modèle, autant technologique que philologique

Braccio Nuovo – en présence et en streaming

Après presque cinq ans, l’Apollon du Belvédère, une des sculptures les plus illustres et les plus célébrées des collections pontificales, renaît aux yeux du grand public. La Direction des Musées du Vatican et des Biens culturels est heureuse de présenter aujourd’hui le projet d’étude et de restauration coordonné par le Département d’Antiquités grecques et romaines et réalisé par le Laboratoire de Restauration des matériaux en pierre en collaboration avec le Cabinet de Recherches scientifiques. Cette intervention complexe et délicate – qui a été possible grâce au généreux soutien des Patrons of the Art in the Vatican Museums – a relevé un défi, à savoir redonner à l’Apollon toute sa stabilité sans altérer son merveilleux équilibre esthétique.

Découverte à Rome en 1489 sur la colline du Viminal, cette statue est arrivée au Vatican entre 1508 et 1509 grâce au pape Jules II qui aménageait la Cour des Statues au Belvédère selon un programme iconographique reposant sur les origines mythiques de la Rome antique. À l’époque, l’Apollon était sans doute entier, il ne lui manquait que la main gauche et les doigts de la main droite. Mais en 1511 déjà, on sait qu’a été inséré un « fer » dans la statue, peut-être pour l’ancrer au mur d’une des niches de la Cour. Entre 1532 et 1533, Giovannangelo Montorsoli a procédé à une restauration, qui, d’après Vasari, « refit le bras gauche qui manquait à l’Apollon ». En réalité, les gravures de l’époque attestent qu’il avait également remplacé l’avant-bras droit et intégré le sommet du tronc d’arbre sur lequel reposait ainsi le nouveau bras.

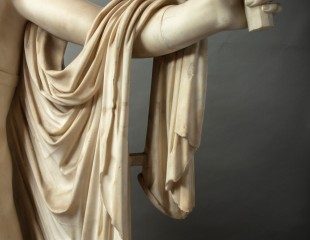

Les nombreuses fractures qu’on relève aujourd’hui sur la statue – socle, tronc d’arbre, chevilles, genoux, bras droit et des parties du manteau – sont le résultat de la longue vie de la sculpture, exposée à l’extérieur depuis sa découverte et sujette à des endommagements et des déplacements, parfois même violents, comme son départ pour Paris sous Napoléon (1798-1815) et celui plus récent, mais hélas pas indolore, pour les expositions organisées aux États-Unis (1983). En raison de la fragilité actuelle de la statue, et après avoir envisagé plusieurs solutions, il a fallu se décider, à l’instar d’Antonio Canova en son temps, à réfléchir à un support perfectionné sur le plan technologique : l’élément postérieur en fibre de carbone, ancré à la base, recourt exclusivement à des trous et des creux déjà existants, ce qui permet de réduire de quelque 150 kg le poids qui grève sur les fractures les plus délicates. Le tirage de la barre atténue également l’équilibre du centre de gravité vers le bras gauche qui, tendu en avant, est aussi fortement alourdi par le manteau. La posture d’un Apollon élancé, tirant des flèches, qui s’avère théâtrale et visible sur le bronze d’origine – qui remonte à 330 av. J.-C., réalisée probablement par le sculpteur athénien Léocharès – , est en revanche une pose ardue dans le marbre. C’est ce qui explique vraisemblablement qu’il existe très de répliques fidèles de ce chef-d’œuvre de la statuaire grecque en bronze, alors qu’à l’époque romaine la réalisation de copies était devenue courante.

Dans les années cinquante du XXe siècle, une découverte extraordinaire a permis de récupérer, parmi les ruines du palais impérial de Baïes, au nord de Naples, des centaines de fragments de plâtre, provenant d’un atelier qui possédait des plâtres tirés directement des chefs-d’œuvre originaux de la statuaire grecque en bronze du Ve et du IVe siècle av. J.-C. Ils servaient à réaliser des copies fidèles en marbre pour les riches commanditaires de la région des champs Phlégréens. Parmi ces fragments en plâtre, on a reconnu aussi la main gauche manquante de l’Apollon du Belvédère. Il nous a semblé judicieux de profiter de la restauration actuelle pour rendre au dieu tirant des flèches sa main « d’origine » en plaçant, à la place de celle de Montorsoli, un plâtre du « plâtre de Baïes » : le geste est devenu ainsi plus naturel, la main est plus proportionnée et plus légère. Un autre dard a été lancé et la communauté scientifique pourra juger de la justesse d’une expérience philologique, de toute façon absolument réversible.